変徴の声 04月12日, 1998

「易水送別」で、荆軻が出発に際して「変徴の声を為す」箇所は有名です。

太子及び賓客の其の事を知る者、皆白衣冠して以て之を送る。易水の上に至り、既に祖して道を取る。高漸離筑を撃ち、荆軻和して歌ひ、変徴の声を為す。士皆涙を垂れて涕泣す。(『史記』刺客列伝)

「変徴」は伝統的に「ヘンチ」と読まれています。この「変徴の声」とは、具体的にはどのような音楽なのでしょうか。

知られている通り「変徴」とは、

・階名で、「徴」よりも半音程低い(変)高さの音。(「宮」を「ド」とすれば、ほぼ「ファ#」に当たる)

・その音を主音とした調子(旋法)。

です。また「声」という語はここでは「楽音の響き」の意味でしょうから[注1]、上の文の後半部は、

「荆軻は、高漸離の筑に合わせて歌った。その筑の音も歌声も変徴調の旋法による悲壮な響きのもので、見送りの者達も皆共に涙を流すのであった。」

という表現にあたると考えるのが良いようです[注2] 。以下、先秦時期の変徴調の旋法について考えることを中心として、関連する事柄として「五声」、「七声」、「十二律」について整理してみます。

■五声、七声は階名

昔の中国の音楽は、五音の音階で構成されていました。その五つの音(宮、商、角、徴、羽)は「五声」とか「五音」と呼ばれます。各音の高さは、「宮」音から考え始めると、その弦を「三分の一長くする」と完全四度低い「徴」音が得られ、更にその(「徴」の)弦を「三分の一短くする」と完全五度高い「商」音が得られます。同様に、三分の一長くして「羽」、また三分の一短くして「角」を得るというように説明されます。(『管子』地員)、このやり方は「三分損益法」と呼ばれますが、今参考までに示せば、仮に「宮」の弦長を81とすると(計算の便宜からこの数を選んでいます。勿論、他の数でもかまわないわけです)表1のような関係になります。このようにしてでき上がる音階は、五度音程を重ねることによる「ピュタゴラス音階」と呼ばれるものと同じものになります。

宮を「ドレミ」のドとすると、徴は完全四度低いのですからソとなり、ソより完全五度高い商はレ、以下羽はラ、角はミということになります。この五声がどのような経緯でそのように命名されたものか正確な事は分かりませんが、その用例は戦国の諸書に散見されます。『春秋左氏伝』、『礼記』、『呂氏春秋』、『管子』等です。

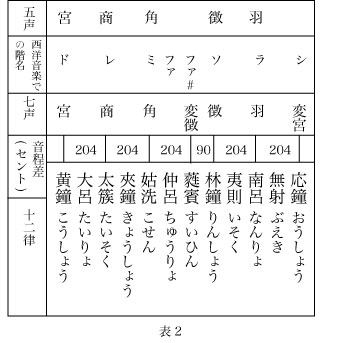

この五声に、ファ#にあたる「変徴」、シにあたる「変宮」を加えて七声と(七音とも)呼ばれます。(表1では省略しておりますが、角から更に続けるとシ、ファ#……となります。)表2で分かる通り、七声の音階は西洋音階に近いものです。ただし、ドレミで表されている階名は、平均律とは微妙にずれています。表中には音程差として上下の音高差をセントで示してあります。この数値は平均律の半音を百とするものです。中国での平均律に類似した音階の登場は、南朝宋の何承天を待たねばなりません[注3]。平均律とは幾分のずれはありますが、中国の古代音階が西洋の音階(ドレミの音階)と比較した時に、まるで異なるものではなく、共通する基盤を持つのは何か不思議な感じがしてしまいます。しかし、これも考えてみれば音楽の本質は一つという純粋な原理に帰結すると思います。

さてこの七声の語ですが、『春秋左氏伝』が初出とされています。また、この頃の遺物からも変音、七声の存在が確認されています。しかし、当時の文献には七声音階に関する具体的議論は見られないため、春秋戦国期には七声音階が広まってきてはいたものの、一般的状況としては五声音階が音楽の中心だったようです[注4]。

■五声(七声)の各名は旋法の名でもある

また、音階の各音は、音階の中の単音を意味すると同時に、その音を主音とする調子も意味します。旋法と言っても良いかと思います。各旋法は、宮を主音とするものは「宮調」というように、その階名に基づいて呼ばれます。五声の各旋法を表3に、七声の旋法の一部を表4に挙げます。(王光祈の表記法による)

五声音階の場合、宮と商、商と角、徴と羽の音程は狭く、角と徴、羽と宮の音程は広くなります。七声音階の場合は、変徴と徴、変宮と宮の音程は他より狭く、ほぼ西洋音楽での半音です。この二つの音程の配置が、その旋法の響きを決めるわけです。また、七声音階の「角調」をみますと、これは西洋の古典音楽での短調と音程の配置が似ていますし、「徴調」は長調に似ています。これまで調子とか旋法とかと呼んできているものは、我々が長音階と短音階とを耳にして感じるように各々違った個性を持っているものなのです。。中国ではそれが五種類、七種類あったということです。(例えば「君が代」を例にとりますと、そのメロディーは、「レドレミソミレ」で始まり、「ドレラソラソミレ」と終わりますが、これは、ここで言う五音音階の商調のものと言うことができます。また、沖縄の古歌などを聞くと平生耳にするものとは異なるメロディーであることが我々にもわかるでしょう。これは、ここで言う「旋法」の持つ音の世界が、自分の熟知の世界と異なることを感じたために起こるものです。これらが「旋法」の違いが我々に与える具体的な音のイメージと言えるでしょう。)

さて、問題の「変徴調」の旋法ですが、表4の通りで「「ファ#ソラシドレミファ#」の音でその響きをある程度確認することができます。勿論、このような音の並びではあっても、荆軻がどのようなメロディーを歌ったかが全く不分明なわけですから、易水のほとりで居並ぶ者達を男泣きにさせた音楽を、この音階から想像することはできませんが。(我々が短調の音階練習を耳にしても、例えばブラームスの交響曲を頭の中で鳴らすことは不可能であることのようなものですね。)ただ、この旋法の性格として想像できることとしては、変音を主音としたもので当時まだ耳新しい響きであったろうと思われること。『戦国策』に後世の注釈家が「(変徴)蓋し悲音」(燕三 鮑注)とこの時の音楽の響きを想像していることから、悲哀を帯びた悲しげな音調であったろうと思われること。そして、五声の音楽についての印象を語っているものなので間接的な判断材料としかなりませんが、『礼記』楽記の「徴乱れれば則ち哀し」も変徴調の響きを耳にした場合に通じるものがあるかも知れません。

以上の五声音階、七声音階の五つ乃至七つの旋法が高さを変えて様々な(西洋音楽流に言えば)調性をもたらすわけです。この状況は、長調の音階に対して、主音のドの高さが変わることによりハ長調がト長調へと変わったり、短調の音階に対して主音のラの高さが変わることにより、イ短調がホ短調となることに類似しています。その際、主音の絶対的な高さを決めていくものとして「律」があります。

■十二律

中国の音律制定の淵源は、太古の黄帝の時代に遡るという伝説があります。律管を作るために楽師を中央アジアの遥か遠方まで竹を取りに行かせ、その節の間を用いて三寸九分の管を作り「黄鐘の宮」としたというのです。(『呂氏春秋』古楽)三寸九分とは随分短い管ですが[注5]、『史記』の律書には「黄鐘律」の宮音は「九寸」の管から発するとでていますので、ほぼ二十センチほどの管から発せられるわけです。

ここで「黄鐘律」と言うのは「十二律」の一つです。それは音名にあたり、我々にとっての音楽の世界での「ハニホヘトイロ」です。これは、音階を表わすものではなく、一つ一つの音の絶対的な高さについた名前です。その十二種は、古くから知られていて(文献での初出は『国語』周語下とされます)、各律の名称は表2に挙げてあります。まず基準となる「黄鐘律」の絶対音高を定め、各律の高さは「三分損益法」により求めます。黄鐘律を宮とした場合(「黄鐘宮」)の七声と十二律との対応は表2の通りです。この十二律と五声・七声が組み合わされて色々な響きを作るという考え方はこの時代には既にあったようですが[注6]、それを系統だてて84の調性で説明する動きは南北朝以降のこととなります[注7]。

高漸離と荆軻の歌が拠った律については明らかではありませんが黄鐘律だったのでしょうか。歌と筑での音楽ですので、鐘や磬のように音高の固定された楽器とのアンサンブルよりは柔軟だったでしょう。

■最後に

以上「変徴の声」がどのような響きであったかを見ながら、先秦時代の五声、七声、十二律について見てきました。同様に考えますと、先に挙げた刺客列伝に続けて出てくる「羽声を為す」という表現も理解し易くなると思います。

(荆軻)又前みて歌を為りて曰はく、風蕭蕭として易水寒し 壮士一たび去りて復た還らず。復た羽声を為して忼慨す。

この表現も、3度高く転調し、「羽調」の旋法(表4参照)に転じて興奮した調子で歌ったと理解できるわけです[注8]。

このような、中国古代の音楽に関連する表現は、広く知られるものに限ってもたくさんあります。伯牙の琴の見事な演奏がどのような響きだったのか、『論語』の「鄭声」がどのような曲だったのか、「四面楚歌」では、楚歌がどのようなメロディーであったのか、項羽や虞美人が歌ったのがどのような歌だったろうか、「古詩十九首」の「新声 妙として神に入る」(其四)や「清商 風に随ひて発す」(其五)「戸に当たりて清曲を理む」(其十二)で聞こえていたのはどのような響きの曲か、等々まだまだ数多いと思います。しかし、それも音楽が時間の中で消えていってしまうという本質の前ではどうしようもない。せめて分かることだけでも確かめていきたいものだと思います。

◎参考文献

- 中国の音楽世界 孫玄齢著 田畑佐和子訳 岩波書店,1990年(岩波新書115)

- 王光祈音楽論著選集上册 馮文慈 兪玉滋選注 人民音楽出版社,1993年

- 中国古代音楽史簡編 夏野 上海音楽出版社,1989年

- 先秦音楽史 李純一 人民音楽出版社,1994年

◎注

- 『礼記』楽記「物に感じて動く。故に声に形る。」(人の心の活動は、外界の事物によってひき起こされ)感情を動かされ、それが音楽の響きとなる。

- 「変音(本来の音より低い音)を使った歌い方であった」とする考えもある。文献3 27ページ「在歌唱中使用了変音。」

- 文献3 79ページ。

- 七声音階に関するこの部分の記述は、文献4 189ページによる。そこには、曾侯乙墓(湖北省随県)出土の編鐘の銘文と測音結果から考えて、五声・七声の音階が演奏可能だったことも述べられている。

- 『太平御覧』565では「九寸」に作る。

- 『礼記』礼運「五声、六律、十二管、旋相為宮也。」『淮南子』天文訓「一律而生五音、十二律生六十音」

- 文献3 79ページ。

- 『戦国策』の当該箇所につき、文献3 29ページ「『復為羽声慷概』則明確指出了荆軻最后唱的是一首羽調式歌曲。」、 文献4 153ページでは「変徴調から羽調へと転調した」としている。また、『戦国策』燕三 鮑注「羽声其の声怒る。」